I

No es que no se quiera,

no;

es la costumbre colonial y democrática del recelo, y por añadidura resquemor al ingenio que hace tambalear los escenarios… lo seudo-artístico si es que existiera esta levedad;

II

no es que no se quiera,

no,

es falta de luz, tráfico de la tinta, grito de un lápiz, o carbón, o sumisión de un bolígrafo con que rompemos el globo cristalino, escaso de nobleza de un ojo que todo lo congela;

III

no es que no se quiera,

no,

para salvarnos los poetas debemos sacar la nariz y disputarle el aire a los lobos, y que restalle el espíritu para que la tarde no se adormezca con quejidos;

IV

y quizá así sea creíble la duda, lo que hay de caos en el nacimiento de una íngrima palabra, o la sospecha que se adentre y explique las paradojas de los crepúsculos en algunas estrellas que caen, y se alejan con extraño murmullo amordazado pero audible: sólo así se sufre la poesía:

V

Y qué mejor la punzada del sosiego para denunciar la hipocresía donde posa la infección de la espalda sobre una silla que lee nuestros poemas y se regocija porque la vanidad no coincide con los monumentos literarios;

VI

no es que no se quiera,

no,

entonces cuál será la excepción, cuál el enigma del que se cobija con la camisa de un poeta; dónde estará el desliz de quien escribe, y por qué no se preocupa y anuncia su propio atropello, y se auto-amenaza, y usa su inteligencia que confía a quien utiliza su nombre, y no le sobra recuerdo para darse cuenta de las cosas, al ser diluirlo, petrificado; y luego lo anuncian en el rincón de enfermiza fama para que empaque los restos de su asombro en el único ojo que le queda;

VII

no es que no se quiera,

no,

es como una ciudad sobre el aire, y el poeta se duerme, no para ajustar su paracaídas, sino deja caerse para que lo oigan, pero ahí no lo escuchará nadie;

VIII

y no es que no se quiera,

no,

el acertijo no se resolverá solo; la buena poesía llega y no es socavada, ni eludida, ni negociada; no permite la pasarela de la belleza ajena;

IX

no es que no se quiera,

no,

nos emboba la envidia si fingimos que leemos, cuando el poeta inédito nos descalabra, y la arquitectura del tiempo fluye como el agua, y abre la retina, y nos da la oportunidad para reconocer a un buen aeda porque así lo decretan la memoria y la palabra;

X

y no es que no se quiera,

no,

por eso el poeta se vuelve suspicaz y rompe su página, esconde los poemas del supuesto defensor de los aedas, .

XI

y no es que no se quiera,

no,

en los escenarios de la brevísima fama y escribana pretendemos lapidar sin palabra lo que no se puede matar con la misma palabra.

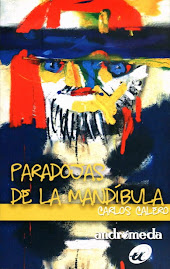

Carlos Calero